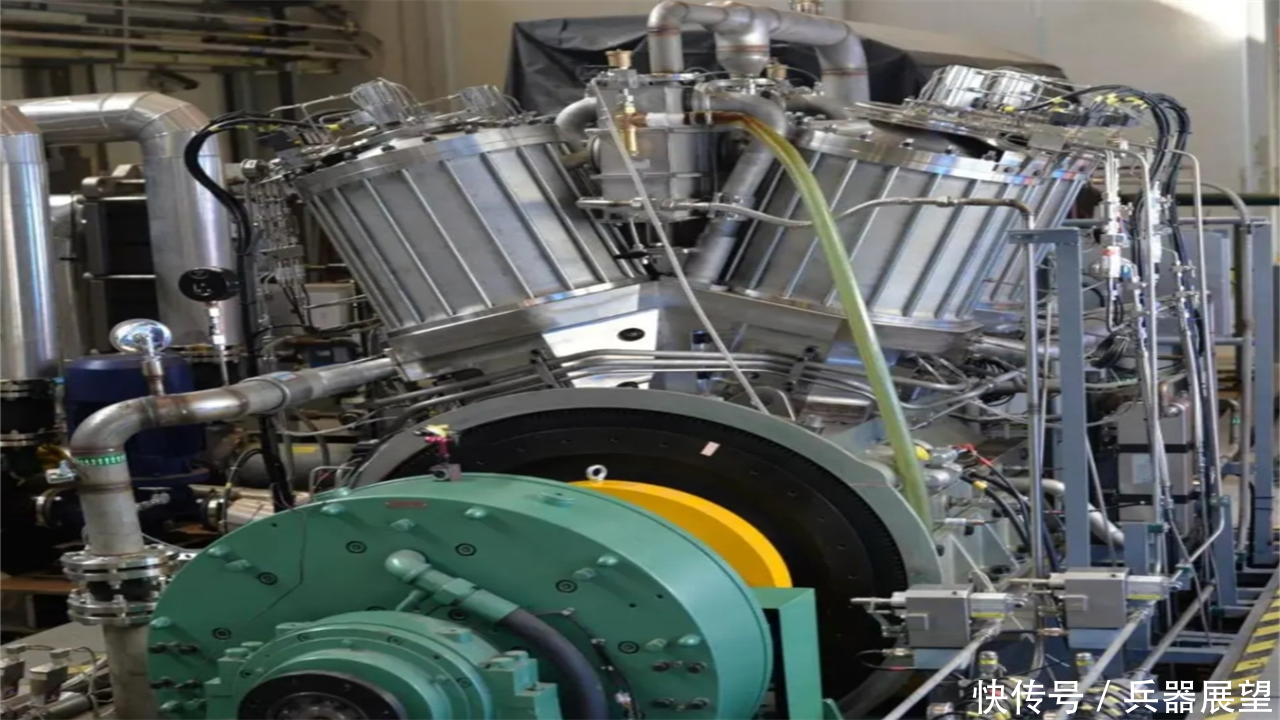

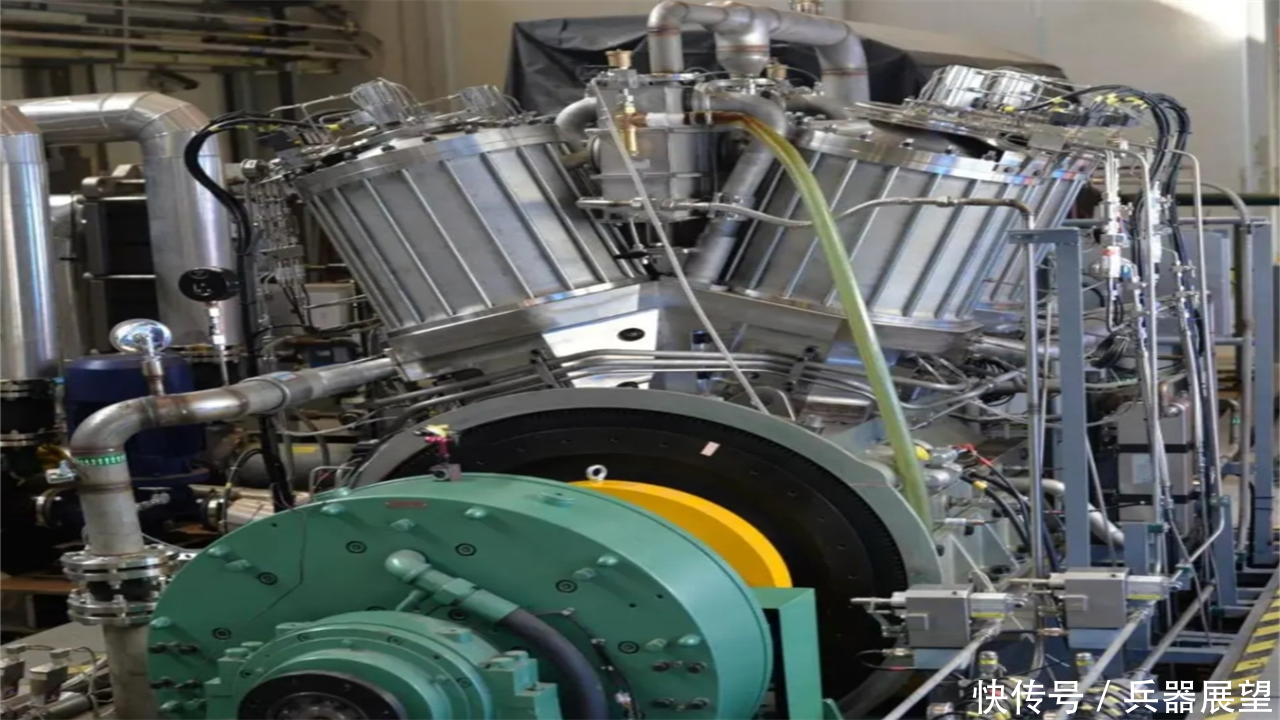

埃及海军正面临一场静悄悄的变革。 据比利时《陆军认可》网站消息,开罗与北京围绕039A型潜艇的谈判透露出一个明确信号:埃及不再满足于充当西方或俄罗斯武器的“组装车间”,而是试图通过技术转让,将海军战斗力攥在自己手里。 这艘被北约称为“元级”的中国潜艇,凭什么能让埃及放弃更成熟的德国209型或俄罗斯基洛级?答案藏在三个关键词里——隐身、续航和导弹,而这背后是一场关于地区权力再分配的精密计算。 039A型(图1)的核心竞争力在于它重新定义了常规潜艇的战场生存逻辑。传统的柴电潜艇像是一个需要频繁换气的潜水员,每隔几天就得浮出水面充电,而中国的斯特林发动机AIP系统让它变成了能潜伏两周的“水下幽灵”。 对于埃及这样的地区大国来说,这种能力意味着在监控苏伊士运河或地中海天然气田时,不必再像过去那样担心被以色列的巡逻机或土耳其的声纳阵列提前发现。 更关键的是兴业策略,039A型搭载的YJ-18反舰导弹射程超过200公里兴业策略,相当于把埃及海军的水面打击半径突然拉长到红海对岸——这种威慑力远比四艘老式基洛级潜艇的鱼雷更让邻国失眠。 但技术优势从来不是军购交易的唯一筹码。埃及看中的恰恰是中国人的“工具箱模式”:不仅卖产品兴业策略,还允许拆解技术。 从谈判中透露的本地化协议可以看出兴业策略,开罗的野心是复刻巴基斯坦的路径——2015年伊斯兰堡引进中国S20潜艇时,就要求部分艇体在卡拉奇造船厂组装。 这种策略既能规避西方武器出口的政治附加条件(比如美国经常以人权问题卡住军售),又能培养本国军工产业链。 要知道,埃及军事生产部下属的亚历山大造船厂早就在组装德国209型潜艇,如果换成039A型,理论上只需改造现有生产线。 不过,这种“技术嫁接”存在隐性风险:中国的斯特林发动机(图2)与德国西门子燃料电池、俄罗斯柴油机的维护体系完全不兼容,埃及海军可能面临“三套标准并行”的后勤噩梦。 地缘政治才是这笔交易最微妙的注脚。埃及近年来在美俄之间左右逢源——既买法国西北风战舰又购俄罗斯苏-35战机,现在引入中国潜艇,本质上是在玩“风险对冲”。美国第六舰队在地中海东部的活动越来越频繁,而土耳其凭借国产潜艇计划正扩张水下力量,夹在中间的埃及需要一种能同时平衡多方压力的资产。 039A型恰好符合这种需求:它比美国核潜艇便宜(单价约5亿美元,仅为弗吉尼亚级的1/4),比土耳其的214型潜艇火力更强,还能避开俄罗斯武器售后服务的拖沓问题。 更隐蔽的考量是,中国潜艇的交付速度远超西方——泰国从下单S26T到接收首艇只用了4年,而德国212型的交付周期通常超过6年。对急需应对东地中海天然气争夺战的埃及来说,时间比黄金更贵。 不过,039A型真要在地中海站稳脚跟,还得通过实战化考验。德国212型潜艇使用非磁性钢艇体,在浅海反探测能力上略胜一筹;法国的天蝎级虽然没装AIP,但其声纳系统更适合复杂的沿岸水文环境。 中国潜艇的设计初衷是应对西太平洋深水区,能否适应地中海密集的商船航线(图3)、海底输气管道构成的“水下迷宫”,还需要埃及海军用实际巡逻数据来验证。 另一个潜在障碍是人员培训——039A型的自动化程度远超埃及现役潜艇,其战场管理系统需要船员彻底改变操作习惯。2017年阿尔及利亚接收中国潜艇时就出现过因训练不足导致系统宕机的事故,这类教训开罗不可能不警惕。 从更宏观的视角看,这场交易折射出全球军火市场的权力转移。 中国潜艇工业用二十年完成了从“基洛级模仿者”到“AIP技术输出者”的蜕变,039A型出口埃及将是继巴基斯坦、泰国后的第三块里程碑。与此对应的是俄罗斯潜艇出口份额从2014年的31%下滑至2023年的19%,德国蒂森克虏伯海事集团甚至被迫关闭了部分生产线。 当西方还在用“民主价值观”筛选客户时,北京已经用“技术共享+灵活付款”撬开了新兴市场——埃及谈判中提到的易货贸易选项(可能用苏伊士运河通行权抵扣部分货款)就是典型案例。 潜艇从来不只是武器,而是国家战略耐心的具象化。埃及选择039A型,本质上是在赌未来十年的地区博弈规则:当土耳其的无人机和以色列的导弹防御系统越来越依赖“即时发现即时摧毁”时,一艘能潜伏数周的中国潜艇或许能重新定义什么叫“战略模糊”。 不过这场赌博的胜负手不在于潜艇性能参数,而在于埃及能否在美中俄的三角关系中找准那个既不激怒任何一方、又能让三方都愿意提供技术支持的平衡点。历史经验表明,这个平衡点的容错率,往往比潜艇的潜深刻度更苛刻。

小散配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

相关文章

沪深京指数

热点资讯

推荐资讯